ビルや商業施設など多くの人が利用する建物は高齢者や障害を持っている方、子供や妊娠中の方など、全ての方が使いやすい仕様にすることが求められています。

2006年にバリアフリー法が制定され、国もバリアフリー化を積極的に推進している状況です。

そこで本記事では、バリアフリー法の概要や、ビルなどの建物に取り入れる事例について解説します。

ぜひ、参考にしてください。

バリアフリー法とは

バリアフリー法の正式名称は「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」です。2006年12月20日に施行されました。

バリアフリー法の施行により、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」(旧ハートビル法)は廃止されています。*1

ここでは、バリアフリー法の目的や適合義務について解説します。

高齢者、身体障害者を含む全ての人がスムーズに建物を利用できるのが目的

バリアフリー法の目的は、全ての人が利用しやすい建物をつくることです。

年齢や身体状況を問わず、さまざまな人がスムーズに利用できるようにします。

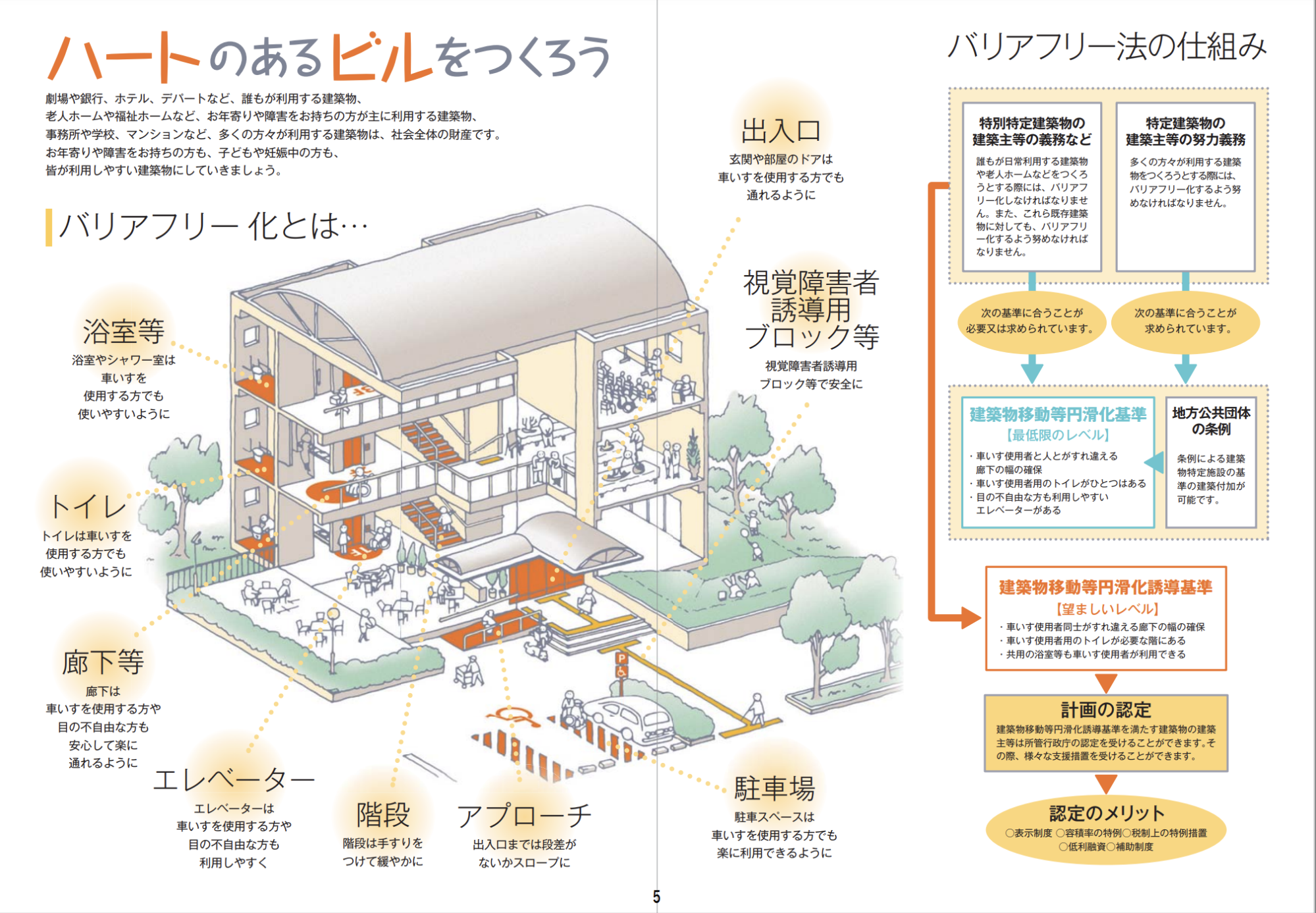

下図1のように駐車場から始まり、アプローチや出入口、廊下などは車椅子が楽に通れる幅を設け、エレベーターやトイレも車椅子の方や目の不自由な方が利用しやすいように設計されています。

図1:出所)総務省消防庁「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の基本的枠組み」p.5

https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/kento276_11_dai1_sankousiryou1-6.pdf特別特定建築物を建築する際はバリアフリーへの適合が義務付け

特別特定建築物とは不特定多数の人、または主に高齢者・障害をお持ちの方が利用する建築物のことです。床面積が2,000平方メートルを超える等、一定の規模以上である建物が該当します。*2

建築する際には建築物移動等円滑化基準への適合が義務付けられるため、バリアフリーの最低基準を満たすことが必要です。

なお、2,000平方メートル未満、及び既存の建築物に対しては、建築物移動等円滑化基準への努力義務が求められます。

バリアフリー法の対象となる建築物

ここではバリアフリー法の対象となる建築物と、認定を受けることにより得られるメリットについて解説します。

特別特定建築物と特定建築物

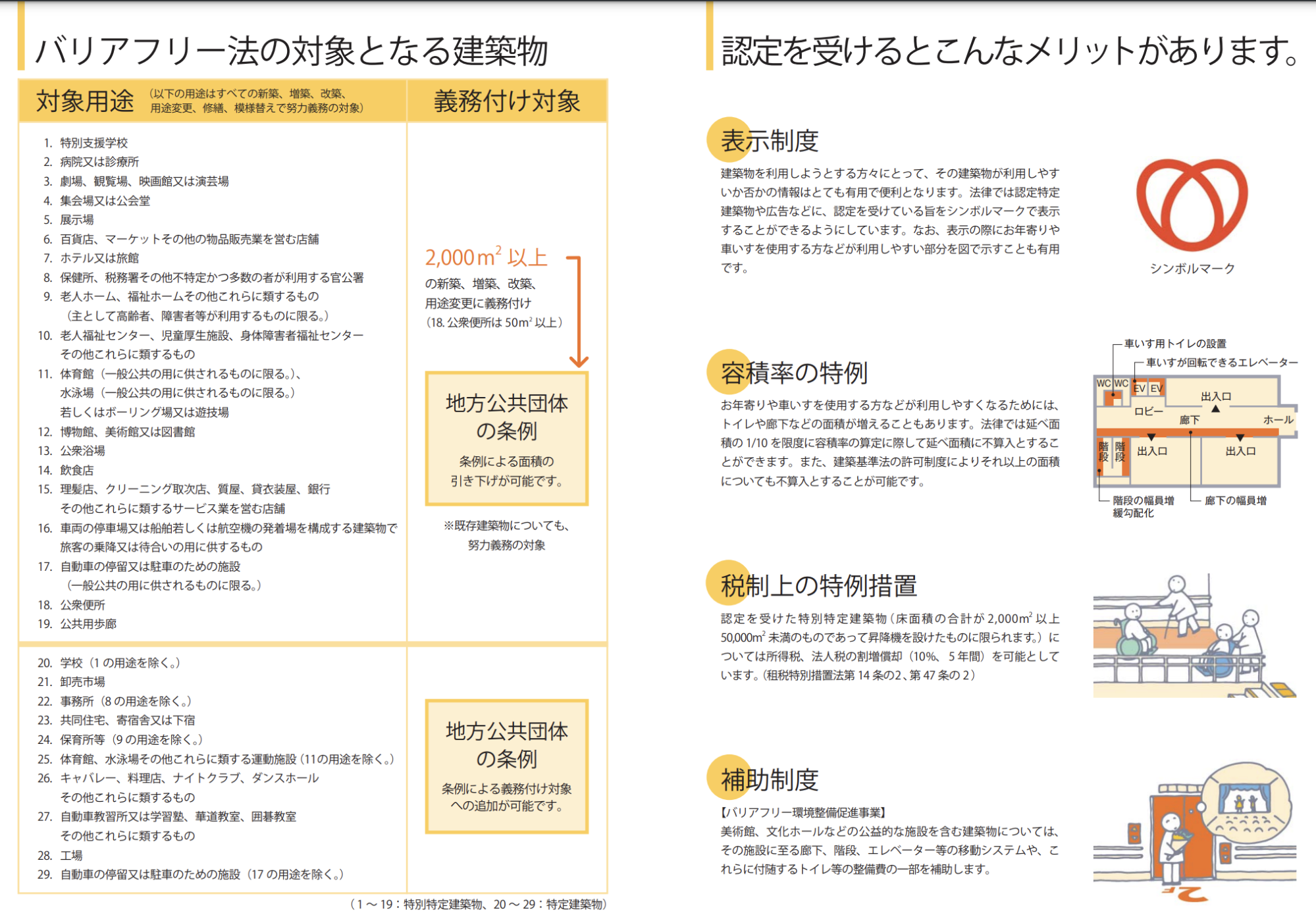

バリアフリー法の対象となる建築物には「特別特定建築物」と「特定建築物」の2種類があります。*3

特別特定建築物は不特定多数の人、及び「主に高齢者・障害をお持ちの方」が利用する建築物を指し、代表的な建物は以下の通りです。

- 特別支援学校

- 病院

- 劇場、観覧場、映画館又は演芸場

- 百貨店

- ホテル

- 老人ホーム など *3

2,000平方メートル以上の新築、増築、改築、用途変更をする場合には、建築物移動等円滑化基準への適合が義務付けられます。地方公共団体の条例により面積の引き下げが可能で、既存建築物は努力義務の対象となります。*4

一方、特定建築物は多数の人が使用する建築物のことです。次の全ての要件を満たす必要があります。

- 建築基準法に定義された建築物であること

- 1つの建築物において、次に掲げる特定用途の1又は2以上に使用される建築物であること(特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む)、旅館

- 1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること(ただし、専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等)については、8,000平方メートル以上であること)*5

対象となる建築物には、以下のような建物が挙げられます。

- 学校

- 卸売市場

- 事務所

- 共同住宅

- 保育所 など *3

特定建築物を新築、増築、改築、用途変更、修繕又は模様替えをする場合は、建築物移動等円滑化基準への適合を「努力する義務」があります。※下図2参照

より高度なバリアフリー化により得られるメリット

高度なバリアフリー化(建築物移動等円滑化誘導基準に適合)がなされた特定建築物であることを所管行政庁に認定された場合、以下のようなメリットが受けられます。

- 表示制度

- 容積率の特例

- 税制上の特例措置

- 補助制度

認定を受けた特定建築物や広告などに、認定を受けた建物であることを示すシンボルマークを表示できるため、快適に使える建物であることを利用者に伝えやすくなります。

容積率の特例も受けることが可能です。高齢者や車椅子の利用者等が使いやすくするためにトイレや廊下などの面積を増やす場合、延べ面積の1/10を限度に容積率の算定に際して延べ面積に不算入とすることができます。

税制上の特例措置も見逃せないポイントです。認定を受けた特別特定建築物(床面積の合計が2,000平方メートル以上50,000平方メートル未満、昇降機を設けたものに限定)については所得税、法人税の割増償却(10%、5年間)が可能です。(租税特別措置法第14条の2、第47条の2)

美術館、文化ホールなど公益的な施設を含む建築物には、バリアフリー環境整備促進事業の補助制度を受けられます。施設に至る移動システム(廊下、階段、エレベーター等の)や、これらに付随するトイレ等の整備費の一部を補助します。※下図2参照

図2:出所)国土交通省「ハートのあるビルをつくろう」p.4

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/barrier-free.files/12panfuretto.pdfビルなどの建物に取り入れる事例

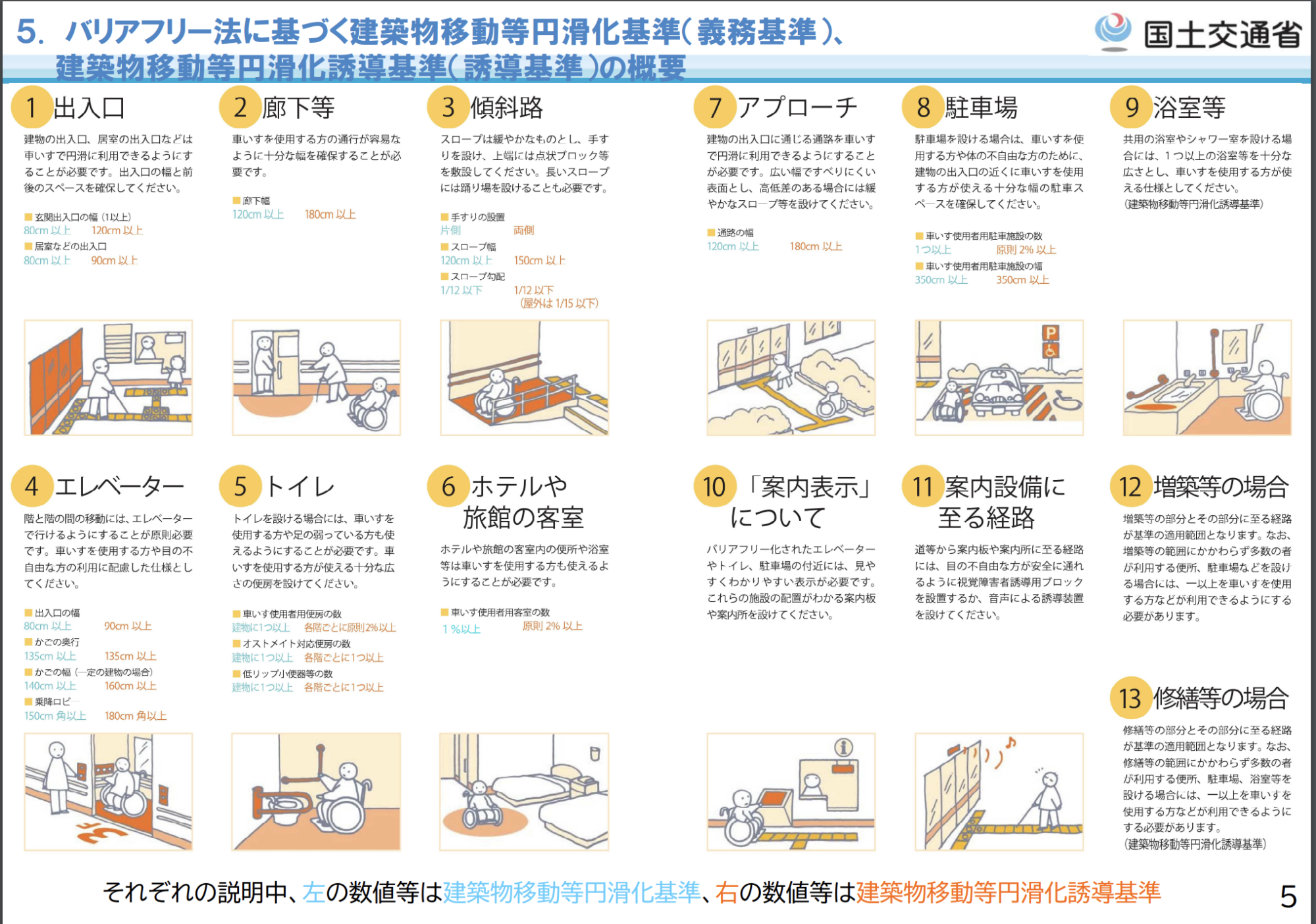

バリアフリー法には、建築物移動等円滑化基準(義務基準)と建築物移動等円滑化誘導基準(誘導基準)の2通りがあります。

義務基準は「最低限のバリアフリー」、誘導基準は「望ましいバリアフリー」の基準です。*4

ここでは、ビルなどの建物に取り入れる事例について解説しましょう。

出入り口の義務基準は幅80cm以上

建物や部屋、エレベーターなどの出入口は、車椅子でもスムーズに通れることが必要です。

そのため、出入り口の義務基準は少なくとも幅80cm以上を確保しなければなりません。

車イスのサイズは55~70cmが一般的であり、人が乗ることを考慮すると75〜80cm以上の有効開口幅が望ましいといえます。*6

廊下やアプローチは少なくとも120cm以上が基準です。車椅子の人が使えるようなトイレを最低でも建物に1つ以上設置します。

バリアフリー化されたエレベーターやトイレ、駐車場などを分かりやすく案内する表示も必要です。

案内所などに至る経路には、目の不自由な方が安全に通行できるように、視覚障害者誘導用ブロックなども設置しておきます。※下図3参照

図3:出所)国土交通省「バリアフリー法の概要について」p.5

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001327459.pdfより高度なバリアフリー化では誘導基準に合わせる

「建築物移動等円滑化基準(義務基準)」はバリアフリー化の最低限の基準です。

例えば、建物やエレベーターの出入口は80cm以上あれば良いとされています。

さらにバリアフリー化を高めるには「建築物移動等円滑化誘導基準(誘導基準)」の基準に合わせることをおすすめします。誘導基準での出入口幅は玄関が120cm以上、エレベーターは90cm以上なので、ゆとりを持ちながら出入りが可能です。

その他、車椅子の人が利用できるトイレが各階ごとに原則2%以上、車椅子専用の駐車場は駐車施設の2%以上など、身体の不自由な方が利用しやすい仕様にしています。

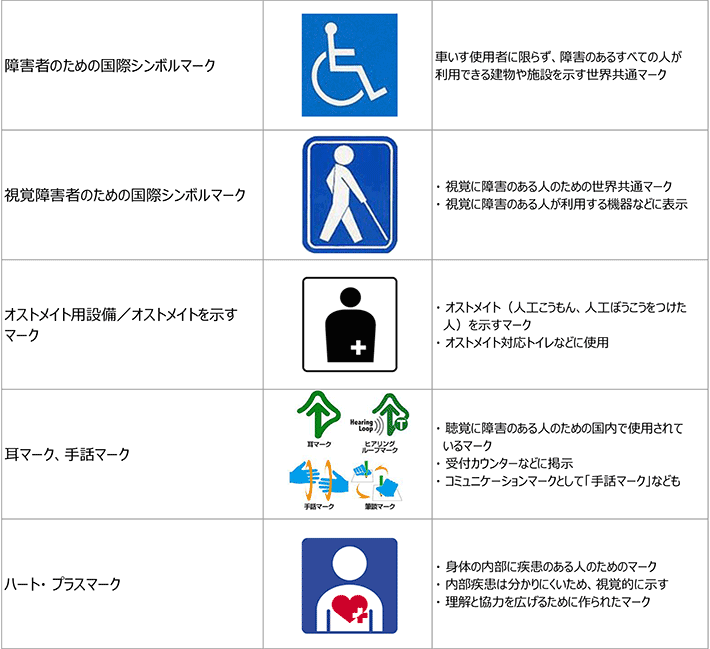

バリアフリーに関するシンボルマーク

バリアフリー化を高めるには視覚的に分かりやすくすることも重要です。

ここではバリアフリーに関するシンボルマークをいくつかご紹介します。

出所)内閣府大臣官房政府広報室「知っていますか?街の中のバリアフリーと心のバリアフリー」を筆者加工

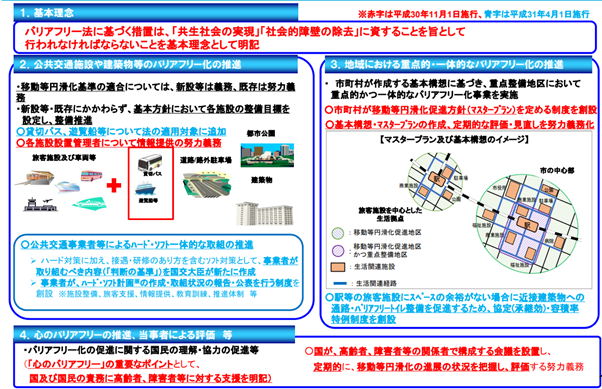

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201812/1.html改正バリアフリー法

2006年に制定されたバリアフリー法ですが、2018年12月に公布・施行されたユニバーサル社会実現推進法(※)やオリパラ東京大会を契機とした共生社会の実現に向けて「心のバリアフリー」に係る施策などソフト対策などを強化する必要(*7)から、2018年11月と2019年4月に法改正が行われています。

主な改正内容としては、「基本理念の表明」「公共交通施設や建築物等のバリアフリー化の推進」「地域における重点的・一体的なバリアフリー化の推進」「心のバリアフリーの推進、当事者による評価 等」の4点です。ハード・ソフトの両面からバリアフリーを推進していくために継続的な取り組みが求められています。

※「全ての国民が、障害の有無、年齢等にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、障害者、高齢者等の自立した日常生活及び社会生活が確保されることの重要性に鑑み、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進することを目的」として制定された法律

図4:出所)国土交通省「改正バリアフリー法について」

https://www.mlit.go.jp/common/001274746.pdfまとめ

バリアフリー法は、高齢者、障害者等の社会参加を促進することを目的とした法律です。

多くの人が利用するビルはバリアフリー化を実践することにより、お年寄りや障害をお持ちの方でもスムーズに利用しやすくなります。

誰もが快適に利用できる「ハートのあるビル」は社会全体の財産です。「どこでも、誰でも、自由に、使いやすい」ビルが求められています。

- MAIL MAGAZINE

-

ビルに関わるすべての方に!ちょっと役に立つ情報を配信中

メール登録

*1

国土交通省「建築物におけるバリアフリーについて」

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_fr_000049.html

*2

国土交通省「建築物のバリアフリー化に係る制度の概要」p.1

https://www.mlit.go.jp/common/001198300.pdf

*3

国土交通省「バリアフリー法の概要について」p.4

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001327459.pdf

*4

国土交通省「バリアフリー法の概要について」p.3

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001327459.pdf

*5

目黒区「特定建築物とは」

https://www.city.meguro.tokyo.jp/smph/kurashi/hoken_eisei/eisei/sumai/kenchikubutsu_eisei/tokute/tokuteikenchikubutu.html#:~:text=

*6

DAIKEN 「一般住宅の室内ドアで、車椅子が通るのにどれぐらいの有効開口寸法が必要ですか。」

https://www.daiken.jp/support/faq/detail/84.html

*7

国土交通省「バリアフリー法の改正について」

https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/content/000246608.pdf