ユニバーサルデザインとは年齢、性別、国籍、障害の有無にかかわらず、誰もが快適に利用できる考え方のことです。近年では高齢者や障害者だけでなく、全ての人が利用しやすい建物をつくる動きが見られます。

本記事ではビル設備での導入例について解説します。

ユニバーサルデザインとは

ユニバーサルデザインとは、1980年代にノースカロライナ州立大学(米)のロナルド・メイス氏によって提唱された考え方です。*1

ここでは、ユニバーサルデザインの概要について解説します。

年齢や障害の有無を問わず全ての人々が利用しやすいデザイン

ユニバーサルデザインは「すべての人のためのデザイン」です。

最初からできるだけ多くの人が利用できることを目的にしており、高齢者や障害者ばかりでなく、赤ちゃん連れの人、子供、外国人など、さまざまな人が利用しやすいデザインを実現しています。

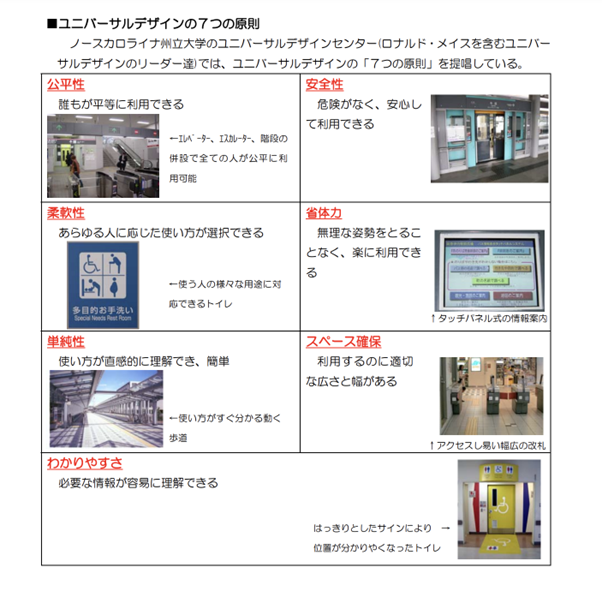

ユニバーサルデザインにおいては取組の方向性を明確にするため、以下のような7つの原則が提唱されています。

【 ユニバーサルデザインの7つの原則 】※下図1

- 公平性(誰もが平等に利用できる)

- 安全性(危険がなく、安心して利用できる )

- 柔軟性(あらゆる人に応じた使い方が選択できる)

- 省体力(無理な姿勢をとることなく、ラクに利用できる )

- 単純性(使い方が直感的に理解でき、簡単)

- スペース確保(利用するのに適切な広さと幅がある )

- わかりやすさ(必要な情報が容易に理解できる)

図1:出所)国土交通省 中国地方整備局「ユニバーサルデザインとは」p.1

https://www.cgr.mlit.go.jp/universal/pdf/01_01.pdf全ての人が使いやすいため汎用性が高い

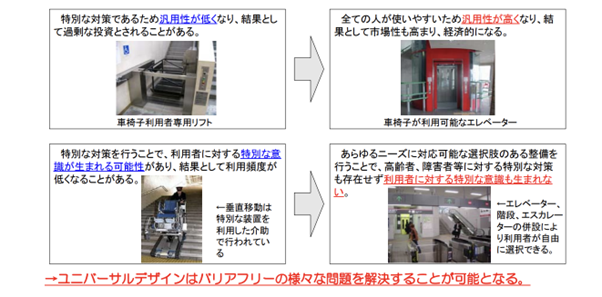

ユニバーサルデザインは年齢や身体状況を問わず、全ての人が使いやすいデザインです。

はじめからあらゆるニーズに対応できるようになっているため、高齢者や障害を持っている人に対して特別な対策は不要です。

例えば下図2(上段左)のように車椅子利用者専用リフトは車椅子の人しか利用できません。

しかし、車椅子が利用可能なエレベーターを設置(上段右)すれば、車椅子を利用しない人でも利用できるので汎用性が高くなります。

高齢者や妊婦の方、ベビーカーの利用者など多様な人が利用可能なため経済的であり、市場性が高まるのもメリットです。

図2:出所)国土交通省 中国地方整備局「ユニバーサルデザインとは」p.4

https://www.cgr.mlit.go.jp/universal/pdf/01_01.pdf建物内でユニバーサルデザインを実現するためのポイント

ビルなどの建物は、利用する人が使いやすいデザインが求められています。

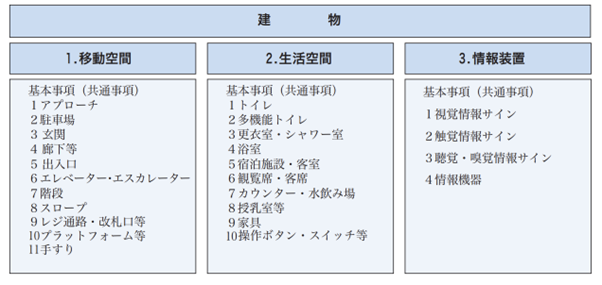

ここでは建築空間におけるユニバーサルデザインを実現するためのポイントを「移動空間」「生活空間」「情報装置」の3つに分けて解説します。

図3:出所)熊本県「第2章 建築空間におけるユニバーサルデザイン」 p.15

https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/41647.pdf移動空間

移動経路は、高齢者や障害をお持ちの方、子供など全ての人が同じ経路を使って「連続して移動できる」ことが望ましいといえます。

理想的な移動空間を実現するポイントは以下の通りです。

- 移動の基本は水平移動と直交

- ゆったりとした移動空間の確保

- 休憩スペースの設置

- 避難防災上の検討・計画 *2

高齢者や車椅子利用者にとって段差のある床面は危険です。 そのため初期の段階からフラットにして水平移動しやすいようにします。

また、視覚障害者にとっては建物内の地図をイメージしやすい「直交型」の移動経路が適しています。

慣れない場所で移動する人のためにも、移動空間に余裕があることも必要です。

人により動作のスピードに違いがあるため、出入口の自動扉や、エレベータードアの開閉速度 にも配慮しなければなりません。

ベンチなどの休憩スペースも、建物の入口やエレベーター乗場などの移動経路に設置しておきましょう。

大規模なビルやショッピングモールでは高齢者や障害を持っている人にかかわらず、歩いているだけで疲れるからです。

万が一、火災や地震が発生した場合に避難しやすい経路も構築しておく必要があります。

人的な対応以外にも「文字情報で分かりやすく誘導する」「音声で迅速に知らせる」などの工夫が必要です。

生活空間

建物を利用する人の行動を考えてデザインすることも必要です。

高齢者、車椅子利用者、ベビーカー利用者、妊婦の方など、人により移動時に必要な動作・幅・速度などには違いがあります。

以下のポイントに留意して設計することが望ましいといえます。

- 利用者への心の配慮

- 動作の正確さ

- 動作の安定性

- 動作域の幅

- 動作速度の幅 *3

休憩室はくつろぎやすい空間にするなど、利用者がストレスなく過ごせる環境に仕上げることが大切です。

例えば、室内の配色や照明にも気を配り、高齢者などが使いやすい手すりを設置します。

ビル内の設備を利用者が正しく使えるように分かりやすくしておくことも重要です。

間違った使い方をしても安全を確保できるようにし、事故を未然に防ぐようにしましょう。

手すりを設置すると動作の安定性を高められるのでケガ防止にもつながります。

全ての人が利用しやすい動作寸法に配慮した設計、高齢者や障害を持つ方でもゆっくり判断して動けるゆとりのあるスペースも必要です。

情報装置

誰にでも伝わりやすいように情報を届けることも重要です。

視覚情報サインや誘導ブロック、点字案内など五感で感じるコミュニケーション方法を採用します。

情報装置計画では、以下の3点がポイントとなります。

- 明解で美しいデザイン(直感的に分かりやすい)

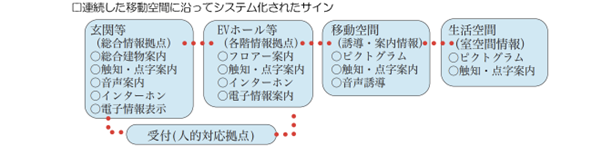

- 体系化し連続して設置(連続した移動空間として設計)

- 複数手法での情報提供(五感別にさまざまなツールを導入)*4

例えばピクトグラムを活用して、利用者が一目で理解できる表示をすることが必要です。

トイレやエレベーターの案内はピクトグラムで表示すると、誰でも直感的に分かるようになります。

移動空間は連続して体系化することがポイントです。流れるように進めるため、目的地までスムーズにアクセスできます。

玄関やエレベーターホール、通路、オフィスまでの空間に点字案内や五感で伝わるコミュニケーション(音や触感)を設置すると、視覚障害の方も利用しやすくなります。

ただし、利用者にとって一番安心できるのは「人による案内」です。その点も忘れずに検討しましょう。

図4:出所)熊本県「第2章 建築空間におけるユニバーサルデザイン」p.41

https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/45996.pdfビル設備におけるユニバーサルデザインの導入例

ここでは実際にビルで導入されているユニバーサルデザインの事例について解説します。

エントランスに設けられたスロープ【京王プラザホテル】

下図5は、京王プラザホテルの北側エントランス(2階)に設置された階段横のスロープです。

車椅子の人が利用しやすいようにピクトグラムの案内板が表示されています。緩やかな傾斜なので負担をかけずエントランスへと入れます。

図5:出所)国土交通省「第3部 設計事例集」p.18

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001402952.pdfストレッチャーが入るエレベーター【西葛西・井上眼科病院】

視覚障害者等の利用しやすさに取り組む眼科病院では、「視覚」「聴覚」「触覚」などの五感で分かるデザインを導入しています。

エレベーターは15人乗りのカゴを採用し、ストレッチャーが入る大きさです。視力が弱い人でも押しやすいように、直径6cmの操作ボタンを採用しています。

図6:出所)国土交通省「第3部 設計事例集」p.4

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001402952.pdf音声誘導・サイン表示で分かりやすいトイレ出入り口【西葛西・井上眼科病院】

同眼科医院では分かりやすい動線計画・ゾーニングで、患者が利用しやすい空間を実現しました。

トイレの表示は色鮮やかな大きめのピクトグラムを使用して、誰でも見つけやすくしています。

図7:出所)国土交通省「第3部 設計事例集」p.5

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001402952.pdf視覚障害者に配慮した動線の表示【西葛西・井上眼科病院】

院内では視覚障害者に配慮した動線を表示しています。

カーペットにひし形の塩ビタイルを埋め込み、固い・柔らかいなどの足裏の感触や足音、白杖で床を確認できるように設計しました。

塩ビタイルの白ラインで進行方向を示し、通路の交差部やエレベーターの前には大き目のタイルを埋め込むことで患者が迷わないように誘導します。

図8:出所)国土交通省「第3部 設計事例集」p.4

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001402952.pdfピクトグラムを用いた案内板【築地本願寺】

築地本願寺では1998年に本館に傾斜路、エレベーター、車椅子の人が利用できるトイレを設けるなどバリアフリーを導入しています。

障害をお持ちの方がスムーズに利用できるように、ピクトグラムを用いた案内板を設置しました。

段差のない出入口の位置やエレベーター、車椅子使用者が利用できるトイレの位置が分かりやすく示されています。

図9:出所)国土交通省「第3部 設計事例集」p.37

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001402952.pdfまとめ

ユニバーサルデザインは年齢や身体状況、性別、国籍などに関係なく、全ての人が利用しやすいデザインです。

バリアフリーで特別扱いをされることがないため、障害をお持ちの方も積極的に社会参加ができます。

ユニバーサルデザインをビルに導入することにより、全ての人が快適に利用できる建物を目指せるでしょう。

- MAIL MAGAZINE

-

ビルに関わるすべての方に!ちょっと役に立つ情報を配信中

メール登録

*1

三重県「ユニバーサルデザインとは」

https://www.pref.mie.lg.jp/UD/HP/20737012065.htm

*2

熊本県「第2章 建築空間におけるユニバーサルデザイン」 p.16

https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/41647.pdf

*3

熊本県「第2章 建築空間におけるユニバーサルデザイン」 p.29

https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/45996.pdf

*4

熊本県「第2章 建築空間におけるユニバーサルデザイン」 p.41

https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/45996.pdf