中央日本土地建物株式会社と独立行政法人都市再生機構(UR 都市機構)が共同で推進する田町駅前の大規模再開発プロジェクトの一環として、2025年8月に竣工した複合オフィスビル。三田駅直結の地上20階、地下3階の建物に、オフィス、店舗、カンファレンス、インキュベーションオフィス、子育て支援施設等を兼ね備える。

-

ギャラリー

選択した条件に一致する事例は見つかりませんでした。

中央日本土地建物株式会社と独立行政法人都市再生機構(UR 都市機構)が共同で推進する田町駅前の大規模再開発プロジェクトの一環として、2025年8月に竣工した複合オフィスビル。三田駅直結の地上20階、地下3階の建物に、オフィス、店舗、カンファレンス、インキュベーションオフィス、子育て支援施設等を兼ね備える。

近年はペンギン展示場内の湿気により観覧窓に結露が発生し、ペンギン観覧の際の視界が悪く、通路も水浸しになっていた。動物たちが安全・安心・快適に過ごせる環境の保全、および設備の24時間監視、緊急対応ができる体制の構築の検討も開始した。

JR広島駅ビルの建替え事業により、2025年3月に開業した地上20階、地下1階建ての複合ビル。広島・瀬戸内の玄関口に新たな賑わいや交流を創出する施設として、地下1階~地上9階にはシネマコンプレックスも備える商業施設「minamoa(ミナモア)」、西側7階からはJR 西日本ホテルズの新ホテル「ホテルグランヴィア広島サウスゲート」が開業する。

JR大阪駅前で進む大規模再開発「グラングリーン大阪」。都市と自然の共存をコンセプトに、世界最大規模の都市型公園と周辺の大型複合ビルなどにより構成される。2025年3月、地上39階・地下3階の南館パークタワーが開業。オフィスフロアをはじめ、商業施設・ホテル等が集積する。

戸田建設本社ビルの建替えを機に竣工した地下 3 階地上 28 階建ての超高層複合用途ビル。「アート&ウェルネス」をテーマに、1~6階を芸術文化施設と商業施設、上層階はオフィスフロアで構成。京橋発の芸術・文化拠点として中央通り側に広場を設け、街ゆく人のアクセス性を高めている。

旧飛驒高山美術館の跡地に誕生したホテルと美術館がひとつになった会員制のアートギャラリーリゾート。北アルプスや高山の街並みを望む高台に位置し、芸術に囲まれた空間で、新たな滞在体験・価値を提供するディスティネーションホテルをコンセプトとしている。

西武鉄道所沢車両工場跡地に2024年9月に誕生した地上7階建て(商業フロア4層)の広域集客型商業施設。所沢駅西口から徒歩4分に位置し、地元の間伐材を使うなど環境に配慮した施設で、子育てファミリーからアクティブシニアまで幅広い世代に対応した142店舗を展開する。

2024年5月に竣工した地上28階・地下3階建て、最高高さ約150mのオフィス複合ビル。地下鉄4路線に直結した都内有数の利便性で、低層階には商業施設、地上部には緑豊かなオープンスペースを設け、賑わいのある街並みを創出している。

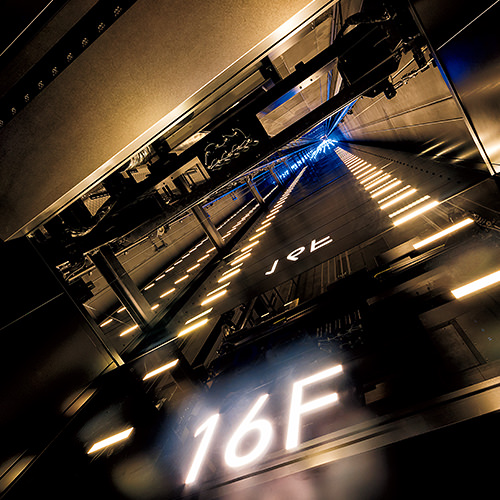

2023年4月に開学した東北学院大学五橋キャンパスは、仙台駅から徒歩圏内にあり、地下鉄五橋駅と直結している。近接する土樋キャンパスとともに「ワンキャンパス」として文理融合・地域と共創する大学として計画された。地上16階の高層棟(シュネーダー記念館)は、周辺の建物よりひときわ高く、キャンパスのアイコンである。上層階は眺望が開けており、仙台城址や泉ヶ岳のほか、南西に蔵王連峰を望むことができる。

田町タワーはJR田町駅とペデストリアンデッキで接続し、都営地下鉄三田駅と直結する地下2階、地上29階建てのオフィスを中心とした複合ビル。かつて東海道の江戸入城の玄関口であった札ノ辻に近く、西郷隆盛と勝海舟が江戸無血開城の会談を行った薩摩藩蔵屋敷の跡地に建てられた。建物は日比谷通りを意識した斜めの軸線を強調したデザインが採用されている。地下鉄三田線、JR田町駅を繋ぐため、第一京浜に面して大屋根が掛かるサンクンガーデンを設け、立体的な駅前広場を整備。周辺地域の回遊性や利便性の向上する動線やオープンスペースも随所に設けている。

公共の保養施設として竣工から約30年間、館内の設備は適切に管理されてきたが、空調設備は経年劣化があり、出力低下や故障リスクへの対応、お客さまの快適向上を図る目的などからリニューアルを検討していた。

本プロジェクトは福岡市が再開発を進める天神ビッグバンの事業のひとつで、大名小学校跡地に計画された。旧校庭は「ガーデン」として保存・再生し、地域の広場として開かれているほか、運動会やビジネス利用にも対応している。建物は福岡大名ガーデンシティ・タワー(地上25階)と福岡大名ガーデンシティ・テラス(地上11階)の2棟からなり、ガーデンを囲むように配置された。建物高さ111mのタワー棟は、3階と5~16階にオフィス(ワンフロア最大貸付面積:約2,500m2)が設けられ、17~24階にザ・リッツ・カールトン福岡(客室:162室)が開業した。

1974年に淀橋浄水場跡地再開発で建設された新宿住友ビルのリニューアル。1996年から大屋根を架けた広場の構想が開始し、2014年建築基準法改正によるエレベータシャフトの容積率不算入、2016年の特定街区変更などにより、2020年に約6,700m2の屋内広場を実現。1階オフィスコンコースは既存の赤御影石を残し、床・天井・壁の一部の内装は黒を基調とした色味の素材が採用された。上層階は順次リニューアルが進んでいる。

1994年に竣工した田町センタービルは田町駅や三田駅と直結する立地にあり、人の往来が多い施設。オフィスや飲食、物販、銀行などがテナントとして入居する複合施設であり、営業を続けながらエレベーターやエスカレーターのリニューアルを進めている。

久屋大通公園に隣接する、低層部に商業施設、高層部にオフィスが入る地上20階地下1階建ての複合ビル。ICT 技術を活用し、自由な働き方を支え、パフォーマンスを最大化するさまざまなオフィスサポート機能を導入。また、環境配慮を目的として全使用電力を再生可能エネルギー由来とし、テナントは実質CO2排出量ゼロの電気が利用可能。

福岡市が進める再開発促進事業である「天神ビッグバン」の規制緩和第1号案件として建てられた地上19階、地下2階建てのオフィスビル。低層部には商業施設が入り、地下2階で地下鉄天神駅と接続する。県内初の大規模免震構造の採用や非常用発電機の設置等、高いBCP性能を備えている。

小田原駅の南側の小田原城址公園へと向かうお城通り沿いに経つ複合施設。14階建てのタワー棟と4階建ての伝統的な旅籠をイメージした低層棟からなり、商業施設やホテル、オフィス、図書館、医療福祉施設等が入る。

東京駅日本橋口前に位置する大規模複合再開発「TOKYO TORCH」の第1弾で、2027年度までにさらに3棟、合計4棟と広場や公園が整備される。低層部には店舗、高層部にはオフィスが入り、その間の4~7階には重要設備機械室が設けられ水害に対するBCP機能が高められている。

東京都・竹芝に建つオフィスタワーとレジデンスタワーで構成された再開発計画。オフィスタワーには、低層部にホールや商業施設、東京都立産業貿易センター浜松町館、起業等を支援するクリエイションフロア等が入り、レジデンシャルタワーとデッキで接続する。高層部のオフィスエリアにはソフトバンクおよびソフトバンクグループの本社が入り、オフィスタワーは同社によるデータ収集・解析によるスマートビルのモデルケースとして構築されている。

東京電機大学神田キャンパスおよび神田警察署の跡地に建てられた、地上21階地下1階建ての複合ビル。低層部には商業施設やホール、貸会議室、高層部はテナントオフィスが入る。中間層(1階と2階の間)免震構造や、電力ネットワークを用いた非常災害時の周辺ビルへの電力供給・融通が可能となるシステム等を導入し高い防災性能を備えている。足元には2カ所に開放的な広場が設けられ、オフィスワーカーや地域の人びとが自由に利用できる。

旧東急東横線渋谷駅とその線路跡地に建つ、商業・ホール・ホテル・オフィスからなる大規模複合施設。敷地北東側には、明治通りに面してアーバン・コアが単独棟として設けられており、地下2階で東口地下広場、「渋谷ヒカリエ」と接続する。JR渋谷駅とは246号横断デッキでも接続し、そのまま貫通通路「ストリーム・ライン」として2階レベルで建物内部に引き込んでいる。

東京都・大丸有エリアの、皇居に面する東京會舘、東京商工会議所ビル、富士ビルヂングの3つのビルをひとつにした一体型建て替え。低層部には商業施設やバンケットホール、貸会議室が入り、高層部にはテナントオフィスが入る。地上30階、地下4階建て。

大阪府・中之島の「中之島フェスティバルタワー」の西側に隣接して建つ、多目的ホールや美術館、オフィス、商業施設、ホテルが入る複合高層ビル。東側の「中之島フェスティバルタワー」と併せて、地上と地下に公共的な広場を持ち、賑わいを生み出している。

東京都・有明北地区に新しく整備されたアリーナ。メインアリーナは15,000席超の観客席が設けられているが、必要最小のコンコースを傾斜した外装で覆い、最小限のボリュームに抑えられている。メインアリーナの天井やコンコースの内装には木材が多用されている。

東京都・有明北地区に建設された、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会時には約12,000人の客席数を有した競技場。屋根架構や外装、観客席、外構などに木材を多用している。大会後は客席部分を撤去し、一部改修された後に展示場として利用されている。

東京港中央防波堤内側及び外側埋立地間の水路に新しく整備された施設で、約2,000席の観客席が設けられたグランドスタンド棟、3階建てのフィニッシュタワー棟、艇庫棟の3つの建物で構成される。敷地は豊かな緑で覆われた埋立地で、東京湾と都市の風景を一望できる。

東京都・有明に建つコンベンション・センター。従来の会議棟、東展示棟、西展示棟に加え、今回新たに駐車場棟を含む南展示棟が増築された。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会時には、南展示棟が練習会場として使用された。

東京都・調布市の味の素スタジアムの西側に建つメインアリーナ、サブアリーナ、プールからなる総合スポーツ施設。隣接する味の素スタジアムと建物高さを揃え、また連携した運営が可能となるように、ふたつの施設を接続するブリッジを新設している。

1962年に開業したホテルオークラ東京の建て替え。高層のオークラ プレステージタワーと中層のオークラ ヘリテージウイングの2棟が、オークラスクエアという新たに設けられた広場を囲むように建つ。オークラ プレステージタワーの8~25階はオフィスフロアになっている。

東京都・千代田区の日比谷公園を望む南北に長い敷地に建つオフィスビル。東西方向に貫通通路、南北方向にガーデンプロムナードを設け、隣接するビルからの行き来が生まれている。地上21階、地下4階建てで、最上階の屋上北側には、日比谷公園を一望できるテナント専用のスカイガーデンとスカイラウンジが設けられ、テナントオフィスの付加価値向上に貢献している。

東京都・三田エリアに建つ地上10階建てのテナントオフィスビル。外壁の各階層部分に幅の異なるくさび形の大庇を張り出したデザインで、近隣マンションへ見下ろしを遮蔽し、また風の吹きおろしを軽減し、周辺環境に配慮している。

東京都・東池袋に建つ地上14階建てのオフィスビル。既存建物の地下躯体を利用し、基礎免震構造を採用している。2回線受電や非常用発電機を取り入れ、BCPに配慮した計画となっている。

福岡県・博多駅近くに建つ地上13階、地下1階建てのオフィスビル。中間層免震構造の採用や非常用発電機の設置などのBCP対応や、LED照明や断熱性の高い外装窓などの省エネ性能が充実している。

愛知県・名古屋市に1896年に開業した御園座会館(初代建物が焼失後、1963年に再建)の建て替え。御園座の劇場機能に加え、商業施設、分譲マンションなどからなる地上40階、地下1階建ての複合施設として生まれ変わった。

東京都・JR田町駅東口の、駅直結のオフィス、商業施設、ホテルからなるミクストユースの再開発プロジェクトの一部で、敷地の北西側に位置するホテル。建物は地上9階、地下2階建て。歩行者デッキで駅と再開発エリアを接続し、地域の人の交流を生み出すことを目指している。

大阪府・大阪市の南海なんば駅に直結する、地上31階、地下2階建ての高さ約150mの超高層複合ビル。オフィスや商業施設、メディカルセンター、コンベンションホールなどが入る。1階でなんばCITYと大阪メトロなんば駅、2階でなんばパークス、3階で南海なんば駅、5階で高島屋大阪店、6階でスイスホテル南海大阪に接続する。

沖縄県・浦添市の米軍牧港補給地区の開発事業の一環として建設された大型商業施設。沖縄県内最大級の商業施設面積を擁する。地上6階建てで、1~3階が商業フロア、4階以上が駐車場となっている。施設内のエレベーターは、区画単位で火災管制運転に移行し、火災発生時にも避難手段として利用できる。商業施設での導入は日本初。

北海道・札幌市に建つ、低層棟に劇場、交流センター、図書館などが入り、高層棟にテナントオフィスや放送局が入る複合施設。地上27階、地下4階建て。敷地内に設けられた3つの辻公園や、施設内を貫くモール・パサージュにより、周辺地域の回遊性を高める交流拠点としての役割を担う。

愛知県・名古屋駅から南へ1キロほどに位置する再開発地区「ささしま24」に建つ、2棟(ウエスト棟、イースト棟)のビルとそれらの間の低層棟からなる複合施設。ウエスト棟にはオフィスとホテル、イースト棟にはオフィス、ショールームなど、低層棟には商業施設などが入る。

1912年に完成し、100年近くJR山陰本線の運行を支えてきた兵庫県・美方郡香美町の余部鉄橋は、2010年にコンクリート橋に架け替えられた。JR餘部駅側の既存の3本の橋脚が現地保存され、余部鉄橋「空の駅」展望施設として再生された。施設利用者の利便性向上のためエレベーターが設置された。

福岡県・福岡市に建つ空港。国土交通省が進めている同空港の平行誘導路二重化事業に合わせ、国内線旅客ターミナルビルの運用しながらの全面改修が進められている。福岡市地下鉄から航空会社カウンターや出発口へのアクセスをスムーズにするほか、出発・到着機能の集約、店舗の再配置・増床などの整備が行われる。

広島県・尾道市のJR山陽本線の尾道駅の建て替え。既存駅舎の屋根瓦や深い軒のイメージを継承しながらも、駅前広場とコンコース、ホームがダイレクトに繋がる構成となっている。駅舎機能の他に、レンタサイクルやショップ、飲食店、宿泊施設などの機能が入る。

青森県の日本最大級の縄文集落跡である三内丸山遺跡の一角に、周辺の自然環境との調和を図るため地形に馴染むように建つビジターセンター。今回、将来の世界文化遺産登録を見据え、地上1階、地下1階建ての新展示収蔵施設が増築され、新たに整備された展示・収蔵スペースは、重要文化財等を展示・収蔵するための文化庁の基準をクリアすることが目指された。

沖縄県・那覇市に位置する空港の国際線と国内線の旅客ターミナルビルの間に建設されたターミナル施設。国際線と国内線の乗り継ぎの利便性を高めると共に、チェックインカウンターの増設や商業施設の充実が図られた。

1969年に供用開始した大阪府・豊中市の大阪国際空港ターミナルビルで、今回運用しながらの大規模改修を行った。南北ターミナルビルや中央棟増築などにより、到着口を中央棟2階に集約。ペデストリアンデッキの改良も行い、バスやタクシー、モノレールからのアクセスを向上させた。

北海道・千歳市に建つ新千歳空港国際線旅客ターミナルビル。既存施設の南側に建物が拡張され、空港施設の拡張や商業施設の拡充、ターミナルビル付属ホテルの新設などの再整備が行われた。

新潟県・上越市の日本海に面して建つ80年以上の歴史を持つ水族館の建て替え。実際の日本海の海底地形を1/10,000に縮小したジオラマと、展示する生物で日本海の環境を再現した日本海大水槽やマゼランペンギンを間近に観察することのできる展示など、旧来の展示方法とは異なる展示空間が目指されている。

愛媛県・四国中央市妻鳥町の古井池跡地に建設された、合併前の旧川之江市と旧伊予三島市の市民会館を統合した文化施設。折り紙細工をモチーフにした内装の1,007席の大ホールのほか、212席の小ホール、会議室、練習室等が入る。

神奈川県・横浜みなとみらい21地区に2007年に開業した施設の移転計画。地上4階建て、ショップやレストラン、ミュージアムが入る全天候型の施設。前面道路に対して、屋外ひろばや店舗ファサード、テラスが設けられ、施設の賑わいを街に発信することが目指されている。

兵庫県・JR姫路駅北東側の操車場等の跡地の再開発の一角で建設されたホテル。低層部に商業施設が入る。地上14階、地下1階で、ブライダル需要に対応して、最上階に姫路城など市内を一望できる開放感のあるチャペルや宴会場が設けられている。

東京都・池袋駅南東側に位置する西武鉄道本社ビルの建て替え。旧本社ビルの敷地に加え、隣接する西武池袋線上空、線路西側の用地を一体的に利用して計画された。低層部にエントランスや店舗、広場やデッキなどの公開空地を設け、中間免震層を挟み、上部にオフィスが入る。

福岡県・福岡市のウォーターフロント地区であるシーサイドももちに建つ大型商業施設。福岡PayPayドームに隣接する。建物中央部に設けた4層吹き抜けにより各フロアが立体的に繋がる。また、その吹き抜け空間に1階と2階を繋ぐ大階段を設置し、休憩や待ち合わせの場所として利用できる。

富山県・あいの風とやま鉄道黒部駅前に建つ、YKKグループの単身社員のための100戸の寮「K-TOWN」内の共用施設。寮の共用施設でありながら、1階にコンビニなどの店舗、2階に多目的ホールが入り、市民が利用することのできる地域に開かれた施設となっている。

旧本庁舎建て替えにともない、同敷地内の駐車場に新設された。南東側に設けられたテラスと緑地は、旧庁舎解体後跡地につくられる予定の市民広場と接続し、災害対策拠点となる。地上7階建てで、建物中央に設けられたエコボイドによって、自然換気と採光が得られる。

札幌市白石区に建つ複合庁舎。区役所のほか、保健センター、保育・子育て支援センター、求職者支援センターといった行政機能や区民センター、えほん図書館等が入る。庁舎東側には大きな開口を持つ吹き抜けが設けられている。

2015年に開業した仙台市地下鉄東西線の仙台駅。南北線やJR各線との乗り換えができる。南北線の下層で交差するような位置に設けられており、コンコースが地下1階、南北線のりかえ階が地下2階、ホームが地下4階となる。

東京・三軒茶屋に日本大学の創立130周年記念事業として創設された新学部のためにつくられた校舎。中央に吹き抜けを持つ地上8階、地下2階建ての建物で、教室や事務室、食堂のほか、最新の体育施設が備えられている。

大阪市・梅田に建つ、地上21階建て、高さ約125mの大阪工業大学の新キャンパス。低層部にレストランやコンベンションホール、高層部に大学の講義室や産学連携の研究を行うラボなどが入る。

大分市の中心市街地に新設された美術館。1階には前面道路に対してガラス水平折戸で開放できるアトリウム空間が設けられている。3階は、竹かごのような県産スギ材を用いた格子で覆われている。向かいの施設とペデストリアンデッキで繋がる。

大阪府堺市の南海本線七道駅直結する工場跡地に建設されたショッピングモール。店舗部分は1~3階で約160の店舗が入る。敷地内には歴史的建造物であるレンガ建物が遺されており、レストラン棟として活用されている。

愛知県今治市に位置するイオンモール今治新都市。ペットと同乗できるエレベーターでは、かご室のペットボタンを押すことで幕板の表示が点灯し、他の利用者にペットが同乗していることを知らせる。また、エスカレーターには自動運転用のポストが設けられ、R階からは下階の交差するエスカレーターを見下ろすこともできる。

山口県周南市のショッピングセンター。「ゆめタウン」は市内では2店舗目で、広大な食品売場とフードコートが特徴である。地上3階建てで、1~2階に店舗、3階に駐車場が入る。

福岡の博多駅に隣接する、旧博多郵便局の跡地に建つ商業施設。駅ビルと2階のデッキで接続している。駅前広場に対し、低層部をセットバックさせてピロティ空間や、南側へ抜ける貫通通路を設け、広がりをつくり出している。

埼玉県のJR東日本埼京線・武蔵野線の武蔵浦和駅周辺の再開発事業。地上32階建ての超高層棟を中心とした776戸入る5棟の住宅棟(ゲートレジデンス、ガーデンレジデンス、スカイタワー、アヴェニューレジデンス、グランコスモ武蔵浦和)と、共用施設、商業施設、オフィス棟、広大な庭園などから構成される。

三重県鳥羽市に建つ会員制リゾートホテルで、「エクシブ」ブランド初の「和」を取り入れた施設である。中央部に日本庭園を設け、そのまわりに数奇屋を礎とした「和」の宿泊棟が配置されている。

横浜みなとみらい21地区に建つ、金融機関の研修施設。約850人を収容できる宿泊機能を備えている。建物中央部には各階に中庭を設け、階段で接続し回遊性のある空間をつくり出している。

名古屋駅東口エリアの北側に位置する名古屋中央郵便局跡地の再開発計画。地下1階から地上3階に商業施設であるKITTE名古屋が入る、地上40階建ての超高層複合ビル。名古屋駅とは地上と地下で接続している。

兵庫県・三ノ宮駅近くの阪神淡路大震災で被災して解体した既存ビルの建て替え。地上13階、地下2階建てで、南側で「森本倉庫三宮ビル南館」と接続し、地下で三宮地下街と接続する。

東京・日本橋に建つ、1930年竣工の事務所・倉庫の改修・増築。ビルオーナーの事務所と倉庫に加え、テナントオフィスが入る。東京都選定歴史的建造物に選定された旧社屋の外観を残し、新たに高層棟を増築している。安全・安心、業務継続性を第一に考え、中間層免震構造、建物内排水循環システム等を採用し、災害に強いビルとなっている。

皇居東御苑の大手門近くに建つ地上22階、地下5階建てのビル。地下には皇居外苑濠の水質改善に寄与する大型貯留槽・高速浄化施設を導入している。北側に建つ「大手町パークビル」との間の公開空地は「ホトリア広場」として一般開放されている。

大阪・淀屋橋の御堂筋沿いに建つ地上14階、地下2階建てのオフィスビル。1階は店舗が入り、2~14階のオフィスフロアはレイアウト効率にも優れた整形の無柱空間となっている。通りに面したファサードは波型のカーテンウォール。

三重県津市に新築された地方銀行の本部ビル。津城址近くに位置し、ビルのファサードの一部に城址の石垣をイメージした石積みを用いている。3階には「百五銀行歴史資料館」が併設されている。

皇居外苑の和田倉濠のほとりに建つ、超高層オフィスビル。地下1階から3階までは商業ゾーンと貸し会議室、4階から22階にはテナントオフィスが入る。さまざまな環境配慮技術を用い、アメリカの LEEDゴールド認証を取得している。

東京駅八重洲口に近接する、既存ビル2棟の一体的な建て替え。北側の本館(オフィス棟)と南側の南館が低層部で接続している。本館エントランス外観は、旧ビルのイメージを継承し、黒い花崗岩を使用している。

大阪府の枚方市駅前の百貨店の跡地に建つ、蔦屋書店を中核とした生活提案型商業施設。書店のほか、フードマーケットや銀行、レストランが入る。テーマごとに設けられた大きさの異なるボリュームが積層して全体を構成している。

富山市に建つ百貨店跡地の再開発。ガラス美術館と図書館、銀行などが入り、2~6階の中央には、建物を斜めに繋げる吹き抜けが設けられている。吹き抜けのかたちはフロアごとに異なり、周囲には縦動線や閲覧席などが集められている。

東京・高田馬場の戸山公園に隣接する都市開発計画で、賃貸住宅とオフィス、イベントホールが入る地上37階建ての超高層ビル。周辺は公園や大学の緑が多い地域で、敷地にも大規模な緑地を整備し、緑のネットワークがつくられている。

東京・紀尾井町のグランドプリンスホテル赤坂跡地に建つ。低層部に商業施設の入る紀尾井タワーと、紀尾井レジデンス、東京都指定有形文化財のホテル旧館(旧李王家東京邸)を保存・復原した赤坂プリンスクラシックハウスで構成される。外構には、敷地の高低差を利用して周囲に開かれたパブリックスペースと緑地が設けられている。

名古屋駅東口の駅前に位置するビルの建て替え。5層分の低層部の基壇と高層部で構成される。地上34階建て。オフィスに加え、クリニックやショールームなどの集客施設、商業施設、金融サービス施設などが入る。

沖縄県の那覇空港国際線旅客ターミナルビル。4枚扉の乗場ドアを備えている30人乗りの大きなエレベーターをはじめ、計11台のエレベーターを納入している。

長崎県・大島の入り江に建つ。古くからこの地で造船業を営む大島造船所が経営するホテルで、入り江側と山側とでファサードデザインが異なる。地上6階建て、客室は32室、レストランやバー、結婚式場なども設けられている。

沖縄の豊かな自然の中に建つ国際的な教育・研究機関。大学キャンパス内には宿舎やショップ、レストランなどが分散配置され、生活する上で必要最低限の設備が整っている。

伊都キャンパスの中心に建つ直径約100mの円形講堂。半屋外のガレリアと約3,000人収容のコンサートホール、管理棟で構成される。コンサートホールは可動間仕切りで、約1,000人収容のホールと講義室に分割して使用できる。

大阪から東京・新橋への本社移転に伴い建設された新社屋で、新しく整備された環状2号線に面して建つ。地上12階、地下1階建て。ファサードは、花崗岩を凹凸が出るようランダムに積層したユニットとガラスで構成され、1階エントランスはガラス張りの2層吹き抜けで開放的なデザインである。

製薬会社の研究所内に新設された地上8階建ての研究所。分散していたいくつかの研究部門を集約し、創薬ターゲット探索から製造販売承認申請まで一連の研究開発体制の効率化を図るために建設された。

東京・大手町の読売新聞本社の建て替え。地下3階、地上33階で、高さ200m。低層部には、多目的ホールや保育施設、診療所、図書館などのほか、遊歩道や屋上庭園を設けている。12階以上はオフィスおよびテナントフロアが入る。

長崎県長崎市に位置し異国情緒あふれる観光スポットであるグラバー園。旧グラバー住宅の隣に、切り妻屋根が架けられた動く歩道が設置されている。動く歩道の全長は54.818mで、高低差10mを繋ぐ。

高層棟と低層棟を繋ぐアトリウムが特徴的な明治大学中野キャンパス。シースルーのかご室からは、アトリウムの赤い側板のエスカレーターが見える。エレベーターを8基、エスカレーターを2基納入している。

東京都港区の御成門駅直上に位置している住友不動産御成門駅前ビル。200坪超の開放的な無柱空間が特徴的。エレベーター3基と、エスカレーター2基を納入している。

東京都中央区に位置する地上10階、地下1階建てのWORK VILLA KYOBASHI。三方枠の内側に照明を仕込んだエレベーターなど、4基のエレベーターを納入している。

歌舞伎座の建て替え。第五期となる今回の劇場建物は、先代の意匠イメージを継承している。エレベーターやエスカレーターにおいても施主から特注の「朱」が各所に彩色された。上部に高層のオフィス棟を新設。地下鉄の駅と直結する地下広場や屋上庭園など街に開かれた施設も新たに設けている。

香川県・丸亀市のボートレース場の建て替え。瀬戸内海へ繋がる競走水面側に一般席や指定席が配置され、カフェやフードコート、イベントホールなどが併設されている。

下関市役所本庁舎の移転建て替えに伴い、乗用エレベーター5基、非常用エレベーター1基を納入。うち、3基のエレベーターにはシースルーのシャフトを採用している。

富山県・射水市の富山新港に架かる2車線の自動車専用道路と桁下の歩行者用通路からなる2層構造の斜張橋。延長3,600m、海面から橋桁の高さは47m。桁下の歩行者用通路へアクセスする2基のシースルーエレベーターを納入している。

石川県・小松駅前に建つ科学交流館。4つのコンクリートの曲面スラブが地面から起伏し、内部空間をつくり出す。曲面スラブの起伏をずらすことにより、その上部を巡る散策路が繋がり、敷地全体で大きなランドスケープを形成している。

横浜・みなとみらい地区に建つ、地上6階、地下4階の大型商業施設。商業部分の床面積は約43,000m²で同地区でも最大規模。地下4階で横浜高速鉄道みなとみらい線と直結する。施設内には約30カ所の休憩スペースが設置されており、積極的に外光や外の緑を採り入れる計画とし、屋上の「みんなの庭」には菜園や果樹園を設けている。

市民利用の機能充実を視野に入れて建設された新しい市庁舎。中央に市民利用の多いワンストップロビーを配し、エレベーターとエスカレーターが回遊性のある動線をサポートする。

北海道・夕張地域の農業用水の確保や洪水調節などのため、既設の大夕張ダム下流に新規に建設された、湛水面積全国第2位・貯水容量全国第4位の多目的ダム。堤高110.6mの重力式コンクリートダムで、これによりできたシューパロ湖は総貯水容量42.7千万t。ダムの上下を繋ぐ全ステンレス製のエレベーターが納入された。

食と花を楽しみながら学べる拠点施設である新潟市食育・花育センター。地場産の木材で覆われたエレベーターシャフトを採用し、バリアフリーにも配慮したエレベーターを納入している。

埼玉県川口市に建つ、地上31階、地下1階建てのタワーマンション。360戸の住居が入る。地域の防災拠点であり、災害時には帰宅困難者の一時滞在受け入れなどが可能である。

津波対策で人工地盤を設けているイオンタウン釜石。かご室内にベンチを備え付けたエレベーターや、買い物用カートが乗せられるムービングウォークを納入している。

北海道の菓子製造会社のショップやカフェなどが入るテナントオフィス。地上12階、地下2階で、外観や低層部は石張りのネオクラシカルなデザインとなっている。エレベーターは、地下歩道に繋がっている。

1964年の東京オリンピックのヨット競技会場として整備された施設の建て替え。地上2階建てで、いくつかのハイサイドライトを持つ3次曲面で構成された大屋根が架かる。管理事務所やロッカー、シャワー室、会議室、ラウンジなどが入る。

JR北海道旭川駅の高架化に伴う駅舎の建て替え事業。プラットホームにはトラス構造の大屋根が架かり、それを樹木のような鉄骨柱が支えている。コンコース階では内装に地場産の木材が多用されている。

静岡市・日本平の標高250mの高台に建つホテル。富士山を望めるよう諸室が配置され、客室やレストラン、エントランス、ラウンジなどから眺望が確保されている。

地下2階、地上15階建てのオフィスビル。周囲に公開空地を設け、1階のエントランスホールはガラス張りの開放的なデザインである。

愛知県・一宮市庁舎の移転建て替え。地上15階地下1階で、低層部分に市民が利用する窓口業務、高層部分に市役所のオフィスが入る。矩形プランの中央に吹き抜けを設け、そこに縦動線を集約した分かりやすい構成。

JR大阪駅北地区貨物ヤード開発計画の第1期となる7haの開発で、駅前広場、多目的ホールと、南北に立ち並ぶ4棟の高層建物で構成される。最も北側にあるオーナーズタワーは集合住宅、南側から3棟は低層部に商業施設やシアターなど、高層部にオフィスやホテルなどが入る複合施設である。

東京・虎ノ門と新橋を結ぶ「マッカーサー道路」(環状2号線)の整備計画に伴い、道路の上に建てられたオフィスビル。地上52階、地下5階建て、高さは247m。ホテル、住居、オフィス、会議施設、商業施設が入り、地上には芝生の広場も設けられている。

大阪の近鉄・大阪阿部野橋駅の直上に建つ、地上60階、高さ300mの日本一高い超高層複合ビルである。駅、美術館、オフィス、ホテル、展望台が入る。3段階にセットバックしたボリュームの各屋上には、屋上庭園が設けられている。

丸の内エリアで最大級となる1フロア当たり3,000m²以上の無柱オフィス空間を備えた複合ビル。オフィスゾーンは金融機関の中枢機能が集積する高度なビジネス拠点、また、商業ゾーン「iiyo!!(イーヨ!!)」は地下1階から地上2階にわたり飲食・物販・サービス店舗で構成。「マルノウチリラックス~Marunouchi Relax~」をコンセプトに、心身ともにリラックスできる場を提供しています。

1974年開院。高度救命救急センターに認定され、ドクターヘリを導入するなど、常に最新の医療、高度医療を提供し続けてきた愛知医科大学病院。2014年5月の新病院開院にともない、利用者のさらなる安全・安心に向けて三菱統合ビルセキュリティーシステム『MELSAFETY-G』を導入いただきました。

雄大な自然に抱かれた風光明媚な地で、ゴルフクラブとホテルを運営する祁答院リゾート様。フラットな丘陵に展開する18ホールの「祁答院ゴルフ倶楽部」は、見晴らしのよいフェアウェイ、巧みにレイアウトされたバンカー、広大なグリーン、青空を鮮やかに映す池など、美しくも戦略的なチャンピオンコース。また、そのクラブハウスに隣接する地上14階建ての「ホテル祁答院」は、結婚式場、大宴会場のほか、露天風呂、テニスコート、プール、パターゴルフコースなど多彩なアメニティを備えています。ゴルフを楽しみながらホテルの洗練されたサービスを満喫できる、ハイクオリティリゾートです。

日々多くの学生や教職員、来校者が行き交うキャンパスでは、情報、機器の保護・管理のため厳重な入退室管理が求められています。今回は安全・安心の実現に向けたこれまでの取組み、そしてMELSAFETY-G導入の効果について、お話を伺いました。

1951年7月に戦後初の高層ビルとして完成し、2015年11月、地上26階・地下3階からなる新たなランドマークとして生まれ変わった鉃鋼ビルディング。高水準なセキュリティーシステムの実現に向け、MELSAFETY-Gおよびエレベーター行先予報システム「エレ・ナビ」を採択された経緯、導入効果などについて伺いました。

全国10拠点、研究員約2,000名という規模をもつ国立研究開発法人 産業技術総合研究所。その中で、全体の70%の研究者、施設が集積する中核的研究拠点が、このつくばセンターです。1988年に三菱電機セキュリティーシステムを導入いただいてから約15年を経て、今回抜本的なシステムのリプレースを実施。その規模はかつてないスケールに及びました。

「品質至上で未来を拓く」をスローガンに、自動車用オートマチックトランスミッション、エンジン、ブレーキ等の部品製造を手がけるエヌティーテクノ様。三菱電機の入退室管理システム「MELSAFETY-G」を導入いただいた経緯と導入後の効果について、総務部の神谷 大様と林 勝則様にお話を伺いました。

2014年に竣工し、日本最高層のビルとして注目を集めた「あべのハルカス」。その運営管理に携わる近鉄エンタープライズオブアメリカのゼネラルマネージャー・米澤廣記様(導入当時、近畿日本鉄道株式会社あべのハルカス事業本部管理部主査)と、近鉄不動産株式会社アセット事業本部ハルカス運営部・小森大様に、MELSAFETY-G導入の経緯などについてお伺いしました。

「常に人々の健康を守るために必要な最もよい薬を提供する」を基本方針とされる塩野義製薬株式会社様。企業機密などの情報や従業員という会社にとっての財産を守るためのセキュリティーに対する考え方が時代と共に変化してきており、これらに対応するために検討をスタートされました。今後求められる物理的セキュリティー水準を実現するために、これまで別システムとして運用してきた勤怠管理システムも組み入れながら、人事システム連携統合型の入退室管理システムを構築されました。

工場新設に伴い、人の出入り管理と映像記録と連携したセキュリティーシステムを導入。敷地出入りの車両ゲート、建屋・製造エリア出入口での指透過認証、全扉監視カメラや、製造エリア内のハンズフリーなどを導入いただきました。

2013年の新病棟「地域医療支援棟」完成に伴い、患者さんと医療チームが一層近い態勢とすべく、新棟を建築された聖マリア病院。この際、一見相反するようなセキュリティーと利便性を、院特有な運用に合致したのが「ハンズフリー入退室管理システム」です。

本社や全国の生産拠点における相互入館を実現するために、社員証と入退室管理システムの全社統一化をご検討されていた三菱自動車工業株式会社様。その実現に向け、三菱電機の入退室管理システム「MELSAFETY-G」を導入いただきました。本プロジェクトの経緯と効果について、グローバルIT本部システム基盤部の西川康弘様、橋森友祐様にお話を伺いました。

1945年に愛知県名古屋市で創業し、什器や備品の企画開発、製造から店舗開設のプロデュース事業など幅広い事業を展開されている陳列機器の総合メーカー「Chunichi Group」。そのグループの一翼を担う中日産業株式会社様が、2019年2月、名古屋市内に中日販売(株)本社ビルを竣工。省エネ・環境対策に注力されていることもあり、三菱電機のBuilUnity(ビルユニティー)を核に多くの三菱電機製品を導入いただき、ZEBの建物を建設されました。その経緯と効果をご紹介いたします。

福岡市が進める再開発促進事業である「天神ビッグバン」の規制緩和第1号プロジェクトとして建てられた地上19階、地下2階建てのオフィスビル(2021年9月30日竣工)。プロジェクト第1号に相応しい洗練されたデザインと、オフィスのタッチレス化を両立して実現し、ビルをご利用になる皆様にニューノーマルに対応した安全・安心・快適なビル空間を提供している。天神ビジネスセンターに続くプロジェクトにおいても、スマートビルの実現に積極的に取り組んでいる。

JR東日本新宿駅は、東京都新宿区と渋谷区にまたがる他社民鉄とのターミナル駅の一角を担い、一日の乗車人員は約52万人と、ビジネスをはじめ、ショッピングや通学、国内外の旅行など多様な目的で訪れる多くのお客さまに利用されている。一方で、ご利用のお客さまからは、駅構内に関するお問い合わせが非常に多く、より分かりやすい案内方法の導入が求められていた。

虎の門病院は昭和33年の設立以来、様々な患者様へ高い水準の医療を提供し続けている。設立当時より「医学への精進と貢献、病者への献身と奉仕を旨とし、その時代時代になしうる最良の医療を提供すること」という基本理念を掲げ、患者様を第一に、様々なことに取り組んでいる。令和元年5月1日には現在の新病院へ移転し、より多くの患者様と日々向きあっている。その一方で、各診察階への移動時などにエレベーターの前でお待たせすることも少なくなかった。また、外国人の患者様の受け入れにも積極的に取り組んでおり、外国語での行先案内なども日常的に対応していた。職員のみなさまが持ち場を離れることが難しいケースもあり、患者様のスムーズなご案内に向けて、「てらすガイド」導入の検討を開始した。

行政が提供する市民サービスは多岐にわたるが、一人ひとり異なる多様な人々に向けて情報をわかりやすく発信し、サービスをストレスなく利用してもらうことは、どの自治体にとっても課題となっている。兵庫県伊丹市では2019年から「Smart Itami宣言」のもと、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進。「デジタルがつなぐ 人にやさしいまち スマートいたみ」を目指して各種申請のデジタル化、オンライン化を進め、2022年11月に開庁した新庁舎においてはセンシング技術を活用した省エネ(ZEB)化、全国的に例の少ないスマート窓口の導入、デジタルサイネージによるユーザビリティ向上などに努めてきた。この“スマート市役所化”の動きの中で、「てらすガイド」はどのように活用され、市民の利便性向上にどう役立っているのか紹介する。

竣工から25年が経過し空調設備の更新時期が来ていた。地下階の熱源機がつくり出す冷温水により全館一括で冷暖房を行うセントラル方式を採用してきたが、フロアやテナントごとに冷暖設定のできる個別分散方式へのリニューアルも検討していた。

竣工から25年が経過し、施設内の重要な移動手段であるエレベーター、エスカレーターの更新時期が来ていた。

本店機能の一部が入居する「JAバンク埼玉県信連事務センター」の竣工から30年が経過し各設備が経年劣化。現在の規模に合わせた設備の見直しや維持コストの削減により、「第14次中期経営計画」のテーマである「SDGs達成への貢献」や働きやすい環境づくりを目指していた。

JR田町駅前の再開発により1994年に竣工した「田町センタービル」は、竣工から30年近く経過し、エレベーターの更新時期を迎えていた。

施設の拡大に伴い、エレベーターを増やし計34台が稼働。竣工時から設置されている19台は経年劣化もありリニューアルが必要な時期を迎えていた。

竣工以来、安心・安全・快適をモットーに、きめ細かな保守管理や設備更新を行ってきたが、さらなる資産価値向上を図るため「ビルまるごとリニューアル」の検討を開始した。

病院の設備や建物が増えるにつれ、患者さま、職員も増え、電気の使用量が増加。省エネ・節電の必要性が高まる中、快適性と省エネの両立が求められていた。

開業25年が経過し、設備機器の耐用年数から電気、空調、給排水、エレベーターなどが改修の時期を迎えていた。防犯・セキュリティシステムも同様で、システム全体の入れ替えが必要となっていた。

蛍光灯は寿命が短く頻繁に交換作業が必要な上、お堂の天井が高く交換作業に手間がかかっていた。器具の経年劣化による火災の可能性もあり、LED化は以前より検討していたが、寸法等条件に合う製品がなく断念していた。

三菱電機ビルソリューションズのショールーム見学や、長岡市のLED街路灯導入の実態などを通して、LED照明への関心が高まり、所有・運営管理するビルのLED照明への交換の検討を開始した。

開館から35年が経過し、中央監視システムの経年劣化によるトラブルが発生。システムダウンにより空調に不具合が及ぶ可能性があり、温度・湿度によって音色が変わるクラッシックコンサートホールにとって深刻な問題を抱えていた。

エレベーター設備の経年劣化が進む中、リニューアルには東京タワーならではの特殊な条件を伴うことから小規模改修で運用を継続していた。開業から60年経ち設備の経年劣化が課題となる中で、2020年を目安に、大規模なリニューアルを行うこととなった。

約1300人がの社員が勤務する本社ビルにはエレベーターが5台あり、うち1台は非常用で社員は4台を利用している。工事を1台ずつ進めるとしても、残り3台しか使えなくなる。本社ビルは1987年に竣工、エレベーターも設置から30年余が経過し、更新時期を迎えていた。しかし、朝夕の出退勤の混雑が課題となっており、なかなか工事を伴うリニューアルに踏み切ることができなかった。

入居物件の建て替え工事の最中に、新型コロナウイルスの感染拡大が発生。ウイズコロナ時代に対応し入居者に満足いただける安全・安心な住環境を提供するために必要な対応の検討を開始した。

冷暖房の切り替えを2フロアごとでしか行えなかったため、空調について宿泊客からの問い合わせが少なくなかった。また、空調が近年の猛暑に対応しきれなくなってきており、空調機リニューアルの検討を開始した。

本館の空調機が設置から16年経ち、更新時期を迎えていた。客室では風量しか調整できず、寒暖、温度などはお客様個別のご要望に対応することができなかったことから、空調設備リニューアルの検討を開始した。

自社のテナントビルが竣工から28年経過し空調設備の更新時期を迎えており、ビルの資産価値やブランド価値向上につながるZEB化の検討を開始した。

空調の温度調節を客室で個別にできないため、お客様から室温についてクレームをいただくことがあった。また、照明に蛍光灯を使用しており取替作業などの雑務が発生していたことから、空調・照明設備リニューアルの検討を開始した。

テナントビルの資産価値を維持・向上していくために、より信頼できるエレベーターメンテナンスサービスの導入を検討していた。

1947年の創業以来、電気工事会社として熊本県を中心とする地域の電気・電カインフラを支えてきた白鷺電気工業株式会社。2018年1月に竣工した新社屋で、基準一次エネルギ—消費量比75%低減のNearly ZEBを達成した。

高知近代産業の創始者と言われ、高知県で初めて電気事業に取り組んだ川﨑幾三郎氏をルーツとし、電気を通じて地元の発展に大きく貢献してきた不二電気工芸株式会社。2018年10月に竣工した新社屋で、基準一次エネルギー消費量57%低減のZEB Readyを達成した。

介護付き有料老人ホームの運営、訪問介護、居宅介護支援などを通じて地域の方々のすこやかな暮らしを支える株式会社よねき。2019年4月に設立したサービス付き高齢者向け住宅「YONEKIプレミアム」において、基準一次エネルギー消費量比57%低減のZEB Readyを山形県で初めて達成した。

三重県を中心に、運送業や不動産賃貸事業など、幅広い事業展開で躍進を続ける株式会社宝輪。テナントビルとして所有する「HOWAビル津中央」において、全国に先駆けて既設テナントビルでのZEB化を達成。また、同社では主要拠点である「津営業所」においても改修でのZEB化に取り組み、三重県初のNearly ZEBを達成した。

2019年10月に竣工した三晃空調の研修用施設兼ショールーム「ワッツ・ラボ オオサカSANKO研修センター」は、年間の1次エネルギー消費量を、正味でゼロ以下にする環境に優しい建物を実現し、最高ランクの『ZEB』を取得した。しかし、三晃空調は当初、ZEBの知識やノウハウを豊富に持っていなかった。そうした状況下でのZEB認証取得で大きな役割を果たしたのが、総合電機メーカーとして他社に先駆けて「ZEBプランナー」に登録し、これまでに多数のZEB化に携わった実績を持つ三菱電機だ。ワッツ・ラボ オオサカSANKO研修センターで、なぜ『ZEB』が実現できたのか取材した。

1980年の創業以来、主に塗料用合成樹脂の製造を手掛けてきたDIC九州ポリマ。親会社であるDIC株式会社が「2030年度CO2排出量50%削減※」「2050年度カーボンネットゼロ」を掲げる中で、2022年1月に省エネ率111%の『ZEB』を達成した新事務棟を完成させた。今回は『ZEB』導入のきっかけや今後の期待について代表取締役社長の山中秀利様にお話を伺った。

発電プラント分野における電気計装工事のプロフェッショナル集団として、国内外における数多くのプロジェクトを手がけてこられた昭和電業様は、エネルギー供給システムや社会システム等のインフラ構築を通じて社会に貢献してきました。そして2021年、大阪府内において1000m2を超える市街地オフィスビルとして初の『ZEB』を達成した新社屋が完成。この昭和電業様の“新社屋建設プロジェクト”について、代表取締役社長の杣俊平様、プロジェクトリーダーを担われた専務取締役の中野博人様にお話を伺いました。 昭和電業株式会社様の導入実績詳細はこちら(出典:一般社団法人環境共創イニシアチブ)